Introduction

Ce qui est propre aux sociétés modernes, ce n’est pas qu’elles aient voué le sexe à rester dans l’ombre, c’est qu’elles se soient vouées à en parler toujours, en le faisant valoir comme le secret.

Michel Foucault, Histoire de la sexualité I : La volonté de savoir[1].

Dans le premier tome de son Histoire de la sexualité, le philosophe français Michel Foucault parle du XXe siècle comme l’époque « initiatrice d’hétérogénéités sexuelles[2] ». Si les formes de sexualité pratiquées prolifèrent, celles qui sont pathologisées et marginalisées le font tout autant[3]. Il est moins question d’une mise au silence de la diversité sexuelle[4] qu’une mise en discours de celle- ci par des structures institutionnelles dominantes qui en font « le secret[5] ». Le fait de cloîtrer la sexualité dans le domaine du privé a pour conséquence d’entraver le développement d’expressions érotiques alternatives au profit des normes cis-hétérosexuelles. Selon les spécialistes états-unien⸱nes en théorie sociale et culturelle Lauren Berlant et Michael Warner, « en présentant le sexe comme hors sujet ou en le réduisant à une affaire strictement personnelle, les conventions hétéronormatives de l’intimité bloquent la construction de cultures sexuelles publiques non normatives ou explicites[6] ». Conjointement à l’explosion discursive à l’égard de la sexualité, le XXe siècle annonce aussi une montée significative du désir de tout voir. Le commissaire suisse Urs Stahel le qualifie d’ailleurs du « siècle du désir de voir par excellence[7] ». Cet engouement pour la consommation d’images s’inscrit dans le développement d’une multiplicité de médias visuels comme la photographie, le cinéma et la télévision. Le XXe siècle est en fait marqué d’une forte tension entre le désir de voir et le désir de contrôler le « vu ». Dans son étude critique de 1989 intitulée Hard Core Power, Pleasure, and the “Frenzy of the Visible”, Linda Williams[8] met en relation les désirs collectifs de voir et de montrer aux discours institutionnels : « If telling all, showing all, seeing all, has become a national preoccupation, it is because an apparatus of power and knowledge has been at work to organize the confession of increasingly explicit details of sexual life[9]. » Autrement dit, ces désirs saillants dans la société révèlent la présence de discours normatifs qui s’en nourrissent et qui cherchent à encadrer la sexualité de celle-ci. Les pratiques sexuelles considérées comme « marginales » sont certes les plus concernées, mais les entreprises de pathologisation et d’invisibilisation ne suffisent pas à les effacer. Bien que les communautés BDSM[10] soient la cible de multiples préjugés depuis le XXe siècle[11], leur nombre et leur importance sont en croissance accrue entre les années 1970 et 1990[12]. Cette étude concerne les États-Unis des années 1990, marquées par les retombées politiques et sociales du VIH et du sida, ainsi que par des débats sur la sexualité et une levée importante des mobilisations chez les communautés marginalisées, dont celles du BDSM[13]. À travers ce contexte, des artistes bousculent l’angoisse collective planant sur la diversité érotique en documentant l’intimité de pratiquant⸱es BDSM et en valorisant l’étendue du désir qu’iels défendent. De 1987 jusqu’au début du XXIe siècle, Doris Kloster, photographe indépendante depuis 1983, se déplace dans les donjons de grands centres, y compris New York, pour capturer divers moments partagés entre des dominatrices, leurs clients et d’autres adeptes. Il est ici proposé d’observer comment ses représentations photographiques du BDSM participent à inscrire et valoriser l’existence de ces communautés au sein d’un contexte historique et sociopolitique qui les stigmatise. D’abord, des exemples de discours dominants qui ont discrédité ces pratiques érotiques seront survolés pour en dégager la prévalence d’une vision hétéronormative et patriarcale de la sexualité ainsi que l’assimilation de la douleur érotique au résultat d’un acte de violence. La philosophie de Gilles Deleuze sur le masochisme permettra ensuite de déconstruire ces biais et de tendre vers une compréhension plus juste de la scène BDSM en tant que lieu tributaire de rapports de pouvoir ludiques et consensuels. Ces arrêts préliminaires permettront enfin d’appréhender la mémoire alternative que reflètent les photographies BDSM de Doris Kloster pour déconstruire, voire dissoudre le récit historique normatif et marginalisant projeté sur ces communautés.

Les discours étudiés relèvent des travaux d’Andrea Dworkin et de la définition paraphilique du BDSM dans le DSM, soit le Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux. Le choix de ces sources repose sur l’ampleur de leur influence en matière de sexualité et sur l’écho de leurs discours depuis leur publication jusqu’à aujourd’hui. Andrea Dworkin s’impose comme une figure de proue dans la théorisation du féminisme antisexe[14]. Le DSM, quant à lui publié par l’Association américaine de psychiatrie, représente une référence majeure pour les domaines de la médecine et de la psychiatrie. En outre, l’étude de l’œuvre photographique de Doris Kloster de même que l’appui sur la philosophie deleuzienne et sur la théorie de Gayle Rubin reprennent certains fondements de nos recherches actuelles à la maîtrise en histoire de l’art à l’Université Laval. En parallèle à la stigmatisation sociale, plusieurs œuvres sur le thème du BDSM demeurent négligées dans la recherche, comme celle de Kloster qui n’a fait l’objet d’aucun travail scientifique. Elle démontre pourtant un effort remarquable de déstigmatisation du BDSM, en plus de prendre part à la promotion de l’art contemporain et des femmes artistes à l’échelle internationale depuis la fin des années 1980. Le philosophe français Gilles Deleuze apparait quant à lui comme l’un des premiers auteurs à rompre la connotation négative du masochisme en le détachant des idées de déviance et de violence. Enfin, la théorie de Gayle Rubin apparait incontournable. Les travaux de cette anthropologue et militante états-unienne sont notoires pour le féminisme prosexe[15] et ont permis la conceptualisation de divers mécanismes hétérocisnormatifs qui régulent et restreignent la sexualité au sein du corps social et ouvre la voie à leur critique[16].

1.Vers le BDSM comme désir mutuel d’émancipation

1.1 Les années 1990 aux États-Unis : négligence politique et militance BDSM

Le tournant des années 1990 aux États-Unis est hanté par l’épidémie du sida retentissante depuis les années 1980. Cette période marque la mise au pouvoir d’un gouvernement conservateur qui néglige la recherche et la prévention du virus. Du point de vue de plusieurs membres de la diversité sexuelle et de genre, la présidence de George H. W. Bush au sein du parti républicain fait fi de leur sécurité et de leur bien-être[17]. Parallèlement aux répercussions subies par ces individus dans le contexte épidémique, les communautés BDSM font face à un risque accru de censure et de poursuites judiciaires exercées par les autorités politiques[18]. En parallèle à cette situation, Stephen K. Stein[19] observe une hausse de l’activisme chez les communautés cuir[20] et BDSM durant les années 1990 aux États-Unis[21]. Depuis les années 1970, les pratiquant⸳es BDSM ouvrent leurs communautés en des cercles plus actifs, favorisant la connexion, contrairement à leur existence jusqu’alors plus cachée, vouée au secret[22]. Par la suite, entre 1980 et 1986, le nombre d’organisations de cette nature passe à environ deux cents, alors qu’il était recensé à moins d’une douzaine auparavant[23]. Mais c’est surtout dans les années 1990 que se rallient des membres cuirs et BDSM afin de se mobiliser en plus grand groupe et de défendre la validité de leurs pratiques érotiques au sein du corps social : « Beat Me, Whip Me, Make Me March » et « Safe, Sane and Consensual » sont de ces inscriptions brandies sur les bannières des pratiquant⸳es[24]. Au revers du contexte de panique morale qui s’instaure, Stein constate la circulation d’une nouvelle vague de publications pratiques telles que SM 101 (Jay Wiseman, 1992), Sensuous Magic (Pat Califia, 1993) et Learning the Ropes (Race Bannon, 1993) et la sortie de nouveaux magazines voués aux techniques BDSM[25]. De tels ouvrages informatifs, dont l’objectif est d’éduquer les initié⸳es et les intéressé⸳es, sont cruciaux puisqu’ils participent à démocratiser l’accès aux informations techniques, essentielles pour des pratiques saines, sécuritaires et consensuelles. Dans Sensuous Magic par exemple, Pat Califia, un pratiquant et professionnel de la sexualité BDSM, explique en détail la terminologie utilisée, sensibilise le lectorat sur les bonnes pratiques à adopter lorsqu’il est temps de négocier et de préparer une scène[26], et donne des renseignements sur plusieurs techniques auxquelles peuvent s’adonner des partenaires consentant⸳es[27]. L’accessibilité à des lieux physiques voués aux communautés cuirs et BDSM constitue aussi un moyen pour leurs membres de s’émanciper à travers cette ère de tensions. La nuit, plusieurs bars dédiés aux personnes de la diversité érotique sont fréquentés; ils apparaissent comme des lieux significatifs de rencontre et d’échange où, en quelques sortes, ces communautés marginalisées se donnent le droit d’exister.

1.2 Une pathologisation qui s’inscrit dans l’histoire

L’acronyme « BDSM » devient courant vers le milieu des années 1990[28] et tient d’une modernisation de son précédent : « SM » pour sadomasochisme. En général, l’acronyme actuel est favorisé par les pratiquant⸳es pour sa formule inclusive et afin d’affirmer une prise de distance avec les institutions médicales et psychiatriques qui ont usé du terme « sadomasochisme » pour désigner une perversion. Ce mot découle d’une fusion des termes « sadisme » et « masochisme », lesquels apparaissent dans l’usage en 1886 lorsqu’ils sont formulés par le psychiatre allemand Richard von Krafft-Ebing dans son ouvrage Psychopathia Sexualis : Étude médico-légale[29]. Cette publication se veut la première classification médicale reconnue des pathologies sexuelles, où l’auteur définit les comportements sadiques et masochistes : « Le masochiste est le contraire du sadiste [sic]. Celui-ci veut causer de la douleur et exerce des violences; celui-là, au contraire, tient à souffrir et à se sentir subjugué avec violence[30]. » Presque vingt ans plus tard, Freud publie ses Trois essais sur la théorie sexuelle[31] où il présente le sadisme et le masochisme comme des perversions d’origine pulsionnelle. La définition de ces conduites comme des déviances a participé à faire de la pathologisation du BDSM un phénomène inscrit dans l’histoire, dont le Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux (DSM) représente un exemple majeur. En 2006, dans leur article « DSM-IV-TR and the Paraphilias: An Argument for Removal », Charles Moser, médecin et sexologue états-unien, et Peggy J. Kleinplatz, psychologue clinicienne et sexologue canadienne, rappellent que la recherche à contrôler le comportement sexuel des individus apparait commune à toutes sociétés, et que la définition de certains intérêts sexuels spécifiques comme pathognomoniques de troubles de santé mentale constitue un moyen fréquent pour tenter de contraindre ces pratiques au sein d’une culture donnée[32]. Publié la première fois en 1952, le DSM constitue une référence reconnue dans les domaines médical et psychiatrique par les professionnel⸱les en santé mentale œuvrant aux États-Unis[33]. Le sadisme, le masochisme, le fétichisme et le travestissement fétichiste, qui peuvent tous être des composantes de pratiques BDSM, restent longtemps répertoriés strictement comme des troubles de santé mentale. Ce n’est qu’à la publication de la cinquième édition du manuel (DSM-5) en 2013 que leurs définitions respectives sont révisées afin de différencier les comportements légitimes des formes pathologiques. Or, ces nuances du DSM ne suffisent pas à faire s’effondrer les préjugés. Bien que les échanges BDSM soient mieux admis qu’autrefois, Sabrina Maiorano, candidate au doctorat en sexologie à l’Université du Québec à Montréal, rapporte qu’ils restent faussement « associé[s] à la déviance, à la violence et à la maladie mentale[34]. » Ces préjugés sont le produit des normes dominantes dans la société, qui avantagent les sexualités qui s’apparentent au coït phallovaginal[35].

1.3 Le problème de la hiérarchie sexuelle

Puisque l’un des enjeux implicites aux discours cliniques consiste en leur rapport à la vision hétérocisnormative et patriarcale de la sexualité, il convient de comprendre l’organisation de cette dernière. Le DSM s’y rapporte visiblement pour ordonner ce qui déroge des attentes en termes de rapport hétérosexuel standard[36]. La sexualité BDSM devient un trouble de santé mentale, quelque chose de l’ordre de la méfiance et du danger.

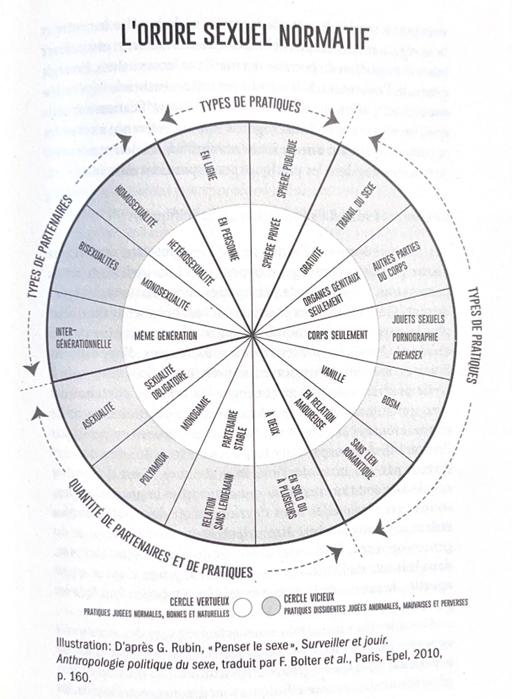

Gayle Rubin, à la lumière des tensions entourant le sexe dans les années 1980, examine les attitudes nuisibles à l’égard des comportements sexuels dans son essai Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality. L’injustice la plus problématique qu’elle rapporte est celle de la négativité sexuelle, c’est-à-dire l’équation entre le sexe et le danger, encouragée dans les sociétés occidentales[37]. L’autrice signale que « [l] a culture populaire est imprégnée de l’idée que la variété érotique est dangereuse, malsaine, immorale, et représente un danger pour tout et n’importe quoi[38] ». Au lieu de légitimer la sexualité dans sa diversité, des instances comme la médecine et la psychiatrie la discréditent et la scindent à l’intérieur d’un cadre hétérocisnormatif et patriarcal. Elle insiste sur la large responsabilité des discours promus par ces dernières dans la stigmatisation de nombreux comportements érotiques en les associant « à des concepts d’infériorité mentale et émotionnelle[39] ». Le DSM, dans ses troisième et quatrième éditions, publiées respectivement en 1987 et en 1994, reconnait le sadisme, le masochisme, le fétichisme et le travestissement fétichiste comme des déviances sexuelles ou des paraphilies[40]. Le concept de hiérarchie sexuelle avancé par Gayle Rubin (fig. 1) et sa version actualisée par Chacha Enriquez sous l’appellation d’ordre sexuel normatif (fig. 2) permettent de mieux saisir les effets de la négativité sexuelle [41]. Suivant l’idée de mauvaises sexualités induite par le processus négativité sexuelle, l’ordre sexuel normatif explicite comment la pensée hégémonique accepte (cercle vertueux) ou repousse (cercle vicieux) certaines pratiques sexuelles et certains modes de relations affectives ou amoureuses selon leur acceptabilité au sein des normes dominantes. Sous les principes du cercle vertueux, la sexualité soi-disant normale, saine et naturelle doit être une sexualité « vanille » – aux antipodes du BDSM – pratiquée en privé et à des fins procréatrices (fig. 2). L’échange respectable n’implique pas plus de deux partenaires de sexe opposé, marié⸱es, et engagé⸱es dans une relation monogame stable. Le recours à des jouets sexuels et la stimulation de parties du corps hormis celles liées coït sont à proscrire, sous peine de rendre l’acte contre nature. Les pratiques BDSM sont classées dans les « les limites extérieures » ou le « cercle vicieux », soit l’ensemble des comportements érotiques et des types de relations relevant d’une « sexualité [jugée] mauvaise, anormale, contre nature et maudite[42]». La place octroyée à ces pratiques érotiques par l’hégémonie au bas de la hiérarchie participe donc à prolonger leur marginalisation et leur pathologisation.

1.5 Féminisme antisexe : l’exemple d’Andrea Dworkin

En tant que féministe militante, Andrea Dworkin est une figure importante dans les débats féministes sur la sexualité – les Feminist Sex Wars – qui émergent vers la fin des années 1970 et prennent de l’ampleur au cours des années 1990. Ces controverses intenses opposent essentiellement deux grands courants de pensée féministe[43] : l’un antisexe[44], auquel Dworkin est associée[45], et l’autre, prosexe. Les féministes antisexe militent contre la pornographie, le travail du sexe, le recours à des jouets sexuels et les pratiques BDSM, y voyant la manifestation du patriarcat[46]. À l’inverse, les féministes prosexe voient en l’utilisation de jouets sexuels et les pratiques BDSM une possibilité d’émancipation sexuelle. Elles s’allient aux luttes des travailleuses du sexe et s’emploient à la mise en œuvre d’une pornographie féministe[47]. Pour une activiste comme Andrea Dworkin, le travail du sexe[48], le sexe hardcore et le BDSM relèvent du patriarcat et contribuent à l’oppression des femmes et à la violation de leurs droits[49]. L’autrice critique le BDSM puisqu’elle y voit la reproduction des dualismes chrétiens projetés sur les femmes :

The dualism of good and evil, virgin and whore, lily and rose, spirit and nature is inherent in Christianity and finds its logical expression in the rituals of sadomasochism. The Christian emphasis on pain and suffering as the path to transcendence and salvation is the very meat of most sadomasochistic pornography, just as the Christian definition of woman is its justification[50].

Ce discours prétend d’une part que la vision dualiste chrétienne de la féminité est perpétuée dans le BDSM. Une telle perspective porte à croire que, dans le contexte de ces pratiques alternatives, la femme est soit une figure chaste et inatteignable, soit punie pour sa lascivité. D’autre part, il est entendu que le fondement des pratiques BDSM tient de la conception chrétienne de la souffrance rédemptrice par une glorification de la douleur, la souffrance et la soumission à des fins de transcendance. Dworkin poursuit en qualifiant le BDSM de forme primaire du rapport de pouvoir entre la domination masculine et la soumission féminine[51]. De cette manière, cette dynamique de pouvoir reproduit l’oppression des femmes, lesquelles se trouvent forcées à se plier à la domination des hommes. Afin de contrer un tel scénario répressif, elle avance que la sexualité devrait s’exprimer sous la forme plus égalitaire d’un sentiment de communauté. L’autrice juge l’hétérosexualité nocive, puisqu’intrinsèquement liée à un rapport binaire selon lequel les hommes détiennent le pouvoir à l’égard des femmes, contraintes à la passivité : « Sex as community between humans, our shared humanity, is the world we must build. […] I have defined heterosexuality as the ritualized behavior built on polar role definition. […] It means [women] remaining the victim, forever annihilating all self-respect[52]. » Sans renier la possibilité d’une relation sexuelle entre un homme et une femme, Dworkin propose de s’allier à un modèle androgyne qui valorise la liberté d’agir, celle de donner et de recevoir du plaisir chez chaque participant⸱e lors de l’échange, et qui abolit la polarisation entre l’homme comme dominant et la femme comme soumise : « Androgynous mythology provides us with a model which does not use polar role definitions […] Androgyny myths are multisexual mythological models. They go well beyond bisexuality as we know it in the scenarios they suggest for building community, for realizing the fullest expression of human sexual possibility and creativity[53]. » Toutefois, elle exclut la présence d’agentivité et l’atteinte d’émancipation sexuelle chez les femmes dans toutes relations BDSM comme dans toutes relations qu’elles entretiennent avec des hommes. À l’aune du discours de cette activiste, ces pratiques sont de nature déviante, elles encouragent la violence faite aux femmes puis perpétuent les valeurs chrétiennes et les normes hétérosexuelles.

1.6 De la douleur au masochisme deleuzien

Andrea Dworkin critique le recours à la douleur et la position des femmes dans les pratiques BDSM en les assimilant aux valeurs chrétiennes. D’une part, cette position s’avère moralisatrice puisqu’elle signifie à tort l’idée que ces comportements prolongent les standards chrétiens. Comme le défend Pat Califia, l’assomption d’un tel discours tend à perpétuer l’ignorance sur la réalité de ces communautés et discrédite l’expérience vécue des pratiquant⸳es : « The women’s movement has become a moralistic force contributing to the self-loathing and misery experienced by sexual minorities. […] they insist on interpreting the sexual behavior of other people according to their own value systems[54]. » Cette association soulève d’autre part un double problème fondamental : elle néglige l’importance des paramètres subjectifs impliqués à la fois dans le rapport qu’une personne entretient à la douleur et dans le BDSM. David Le Breton, anthropologue et sociologue français spécialiste des représentations et des mises en jeu du corps humain, rappelle que « [l] a signification conférée par l’individu souffrant à l’épreuve endurée est un critère déterminant de son rapport à la douleur[55]. » Il poursuit : « L’homme réagit moins à l’entaille de la blessure ou à l’affection qu’au sens qu’elles revêtent pour lui[56]. » En prenant l’exemple d’un échange BDSM, la douleur y est choisie avec minutie afin de s’assurer qu’elle soit valable et plaisante pour l’individu sur qui elle est dirigée[57]. De fait, lorsqu’il y a l’infliction d’un geste douloureux[58], c’est parce que le⸱la recevant⸳e l’a réclamé et que cette sensation douloureuse fasse écho à ses préférences subjectives.

La douleur exercée ou reçue dans un contexte BDSM est parfois conjuguée à l’idée de violence. Le psychiatre Krafft-Ebing l’a fait lorsqu’il définit le masochiste comme un sujet qui cherche à « se sentir subjugué avec violence[59] ». Le discours défendu par Andrea Dworkin, quant à lui, prolonge une association similaire lorsqu’elle relie ces pratiques à la violence patriarcale. L’idée de violence induite par ces discours est essentielle à déconstruire. Faire violence s’exerce avec intention; c’est par malveillance qu’une personne agit de la sorte. Un tel geste est donc dirigé sur quelqu’un⸱e de manière intentionnelle sans que cette personne soit consentante. De telles conclusions semblent ainsi refléter une fausse conjugaison entre ces pratiques alternatives et la pathologie sadique que le DSM décrit ainsi : « Le sujet a, de façon répétée ou intentionnelle, infligé des souffrances physiques ou psychologiques à un partenaire non consentant dans le but d’obtenir un état d’excitation sexuelle[60]. » L’idée d’une complémentarité entre ce comportement et celui du masochiste tend à confondre les pratiques BDSM avec des pratiques agressives[61].

Dans Présentation de Sacher-Masoch : le froid et le cruel, l’analyse philosophique de Gilles Deleuze marque une avancée importante dans la conception du masochisme, et par extension du BDSM, puisqu’elle rejette le dualisme entre le sadisme et le masochisme et rompt avec la tradition psychiatrique qu’elle juge erronée. Pour contrer ces enjeux, Deleuze propose une relecture critique de la littérature des romanciers dont les noms constituent respectivement l’étymologie des termes du sadisme et du masochisme : Donatien Alphonse François de Sade[62] et Leopold von Sacher-Masoch : « Puisque le jugement clinique est plein de préjugés, il faut tout recommencer par un point situé hors de la clinique, le point littéraire, d’où les perversions furent nommées[63]. » Si le titre de son essai est dépourvu du nom de Sade, c’est parce qu’il vise à revaloriser la littérature de Sacher-Masoch dont le nom semble avoir été oublié[64]. La philosophie deleuzienne n’est certes pas introduite comme la définition des pratiques BDSM telles qu’elles sont exercées par les communautés. Elle en est plutôt la préface, rappelant l’une des différences les plus cruciales entre la violence du sadisme et les rapports de pouvoir du masochisme : le contrat, qui assure la mutualité de l’échange.

Gilles Deleuze envisage le sadisme et le masochisme comme deux comportements distincts qui possèdent leurs propres procédés et effets qu’il rapporte à leurs dispositifs romanesques respectifs. L’obscénité des descriptions dans la littérature sadienne reflète les mécanismes répétitifs desquels le sadique trouve satisfaction, c’est-à-dire l’accumulation et la précipitation de ses gestes sur sa victime[65]. Inversement, l’esthétique suggestive de la littérature de Sacher-Masoch coïncide avec le plaisir du masochiste, lequel se délecte des instants d’attente lors de ses séances de soumission[66]. Dans l’œuvre masochiste, tout échange se précède d’une entente contractuelle entre la femme bourreau, par exemple, et le masochiste. Loin d’être infligé au masochiste, le contrat est proposé par lui-même et sa parole se montre essentielle aux préparatifs de la scène érotique :

Dans les aventures réelles de Masoch aussi bien que dans ses romans, dans le cas particulier de Masoch aussi bien que dans la structure du masochisme en général, le contrat apparaît comme la forme idéale et la condition nécessaire de la relation amoureuse. […] Le contrat masochiste n’exprime pas seulement la nécessité du consentement de la victime, mais le don de persuasion, l’effort pédagogique et juridique par lequel la victime dresse son bourreau[67].

Tandis que Deleuze conçoit le masochisme comme le lieu d’émergence d’un désir fondé sur l’échange contractuel et consensuel, le sadisme s’impose comme un processus de l’instinct de mort, de négation pure, un geste unidirectionnel au service exclusif du sadique[68]. La personne qui reçoit ses gestes violents est ainsi une stricte victime dépouillée d’un quelconque pouvoir décisionnel. Il sera vu que la figure du sadique ainsi comprise est incompatible avec les principes promus au sein des communautés BDSM qui rejoignent davantage le masochiste deleuzien.

1.6 BDSM : une définition

La proposition deleuzienne du masochisme se rapproche du BDSM, dans la mesure où ces pratiques relèvent elles aussi toujours du consentement. En effet, le sadisme et le masochisme font tous deux partie de l’acronyme BDSM. Toutefois, les principes défendus par ces communautés en marge font rupture aux principes du sadique paraphilique, lequel n’agit qu’en fonction de sa propre volonté au dommage de sa victime. Compris dans le cadre du BDSM, le sadisme s’inscrit plutôt dans une dimension ludique dont les limites dépendent des désirs préalablement discutés et consentis entre tous⸳tes les pratiquant⸳es impliqué⸳es. Bien que l’abus puisse survenir sous l’autorité d’une personne malveillante, il trahit les fondements de cette scène érotique. Une définition du BDSM se montre essentielle pour saisir sa validité au sein des expressions érotiques et sexuelles.

L’acronyme « BDSM » réfère lui-même à trois acronymes qui en sont constitutifs : BD, DS, SM, lesquels tiennent pour Bondage/Discipline, Domination/Soumission et Sadisme/Masochisme[69]. En ouverture à l’ouvrage Coming to Power: Writings and Graphics on Lesbian S/M, le groupe Samois le définit ainsi : « S/M: A form of eroticism based on a consensual exchange of power[70] ». Le consentement de tous⸱tes les partenaires est conditionnel aux rapports BDSM. Ces derniers s’expriment à travers un ensemble riche et varié de jeux érotiques où une personne laisse à son ou sa partenaire le pouvoir de contrôler au moins l’un de ces quatre domaines : son mouvement, son comportement, sa sensation ou son émotion[71]. Ces jeux peuvent impliquer deux, voire plusieurs personnes, autant dans le rôle de domination que dans celui de soumission[72]. De plus, en fonction de l’expérience personnelle de chacun⸳e, les jeux BDSM peuvent avoir des vertus thérapeutiques, notamment en ce qui concerne la connaissance de soi, l’intimité et le bien-être[73]. Dès les années 1980, la devise Safe, Sane and Consensual émerge et circule au sein de la communauté pour défendre leur légitimité et attester des règles fondamentales de leurs pratiques qui se veulent saines, et où la sécurité et le consentement de tous⸱tes sont nécessaires[74]. Dossie Easton et Janet Hardy, deux autrices états-uniennes et pratiquantes BDSM engagées, rappellent que la notion de pouvoir dans cette culture n’a rien à voir avec les abus de pouvoir qui peuvent se manifester ailleurs dans la société : « Dans nos cultures modernes, les jeux de pouvoir sont fréquents, mais souvent inconscients et dangereux. Dans le monde du SM au contraire, parce que la communication et la négociation entre les partenaires sont des éléments essentiels du jeu, on peut définir un espace d’interaction dans lequel nos fantasmes les plus sombres peuvent être explorés et érotisés sans danger[75]. » Les pratiques BDSM se situent ainsi aux antipodes de l’instinct de mort et de la violence sadique comme a pu le démontrer Gilles Deleuze par le biais du masochisme. Puis, elles ouvrent, grâce aux paramètres définis par les communautés, à l’exploration sécuritaire d’un large ensemble de désirs érotiques.

2. Revisiter les marges BDSM dans l’œuvre de Doris Kloster

2.1 Doris Kloster : l’artiste et sa démarche

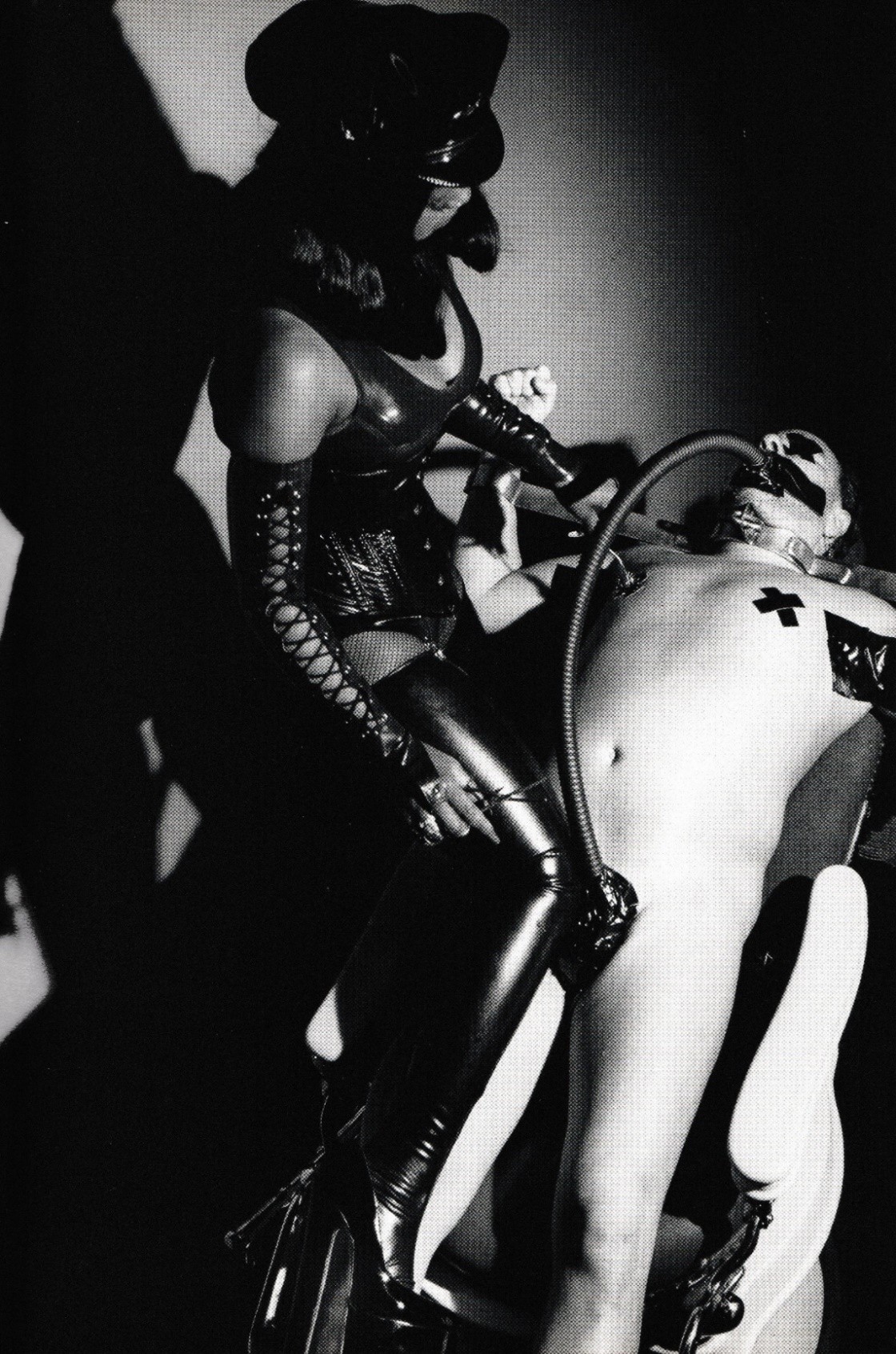

Photographe indépendante depuis 1983, Doris Kloster s’intéresse à l’univers érotique du BDSM dès 1987[76]. Elle réalise alors un article accompagné d’un reportage photo sur le sujet dans la revue londonienne, artistique et culturelle contemporaine FAD[77]. En tant qu’habituée des boîtes de nuit à New York, elle admire les individus singuliers qu’elle y croise et s’intéresse à la manière dont ils s’inspirent de leurs désirs et de leurs fétiches à même leur style vestimentaire[78]. Depuis ces rencontres, elle construit un réseau et se met à photographier des dominatrices célèbres dans leur donjon à New York, accompagnées parfois de leurs client⸱es, puis étend son travail vers d’autres grands centres tels que Londres et Paris. De 1995 à 2002, l’artiste publie trois recueils photographiques où le sujet du BDSM prévaut par des représentations de dominatrices, de donjons, de rapports de pouvoir et de divers fétiches. En 2001 elle publie une version illustrée de l’Histoire d’O, un roman érotique français réputé originellement publié en 1954 par Pauline Réage[79]. Ses publications partagent un même objectif, soit de mettre en valeur la richesse de cet univers érotique et d’affronter les tabous qui subsistent dans la pensée hétérocisnormative dominante.

L’aspect documentaire de sa pratique photographique sur le thème du BDSM ouvre à une potentialité de transformation sociale en vertu du ralliement qu’elle permet pour les sujets. Lors des séances photographiques, cette artiste se fait l’institutrice d’un espace d’échange et de collaboration avec les modèles. Les personnes photographiées sont de véritables pratiquant⸱es BDSM, pleinement informé⸱es et consentant⸱es relativement aux scènes, aux poses et aux costumes. Loin d’être des agents passifs, elles prennent part à l’ensemble de ces choix. En prenant pour exemple les femmes représentées, Pat Califia souligne l’importance accordée à la volonté des sujets : « If one of Kloster’s women bends over, you know it’s because she fancies it that way[80]. » À contre-courant des « conventions hétéronormatives de l’intimité qui bloquent la construction de cultures sexuelles publiques non normatives ou explicites[81] », cette artiste défend la représentation de communautés BDSM au sein de la culture visuelle.

2.2 La dominatrice comme figure d’agentivité féminine

La figure de la dominatrice, substantielle dans l’œuvre de Kloster, apparait comme un motif de (re)prise de pouvoir féminin en rupture avec le dualisme chrétien critiqué par Andrea Dworkin : « Throughout history, women have been labeled and portrayed as either virgins or whores. I saw the dominatrix as a kind of priestess conducting rituals that have the power to provide a cathartic experience through subjugation and the infliction of pain[82] ». Pour cette artiste, la dominatrice déploie une image féminine puissante et transcende le binarisme projeté sur les femmes au fil de l’histoire. Néanmoins, la présence d’une femme assumant le rôle de dominante ou de dominatrice n’est pas conditionnelle à l’indépendance du BDSM avec la violence patriarcale. Si, dans un cadre BDSM, une personne s’identifiant en tant que femme consent à se soumettre à une ou plusieurs autres personnes s’identifiant en tant qu’homme, elle ne peut être réduite à une victime du patriarcat – « [women] remaining the victim[83] » – ni accusée de manquer de respect envers elle-même – « forever annihilating all self- respect[84] ». La soumission érotique, dans un cadre sain, sécuritaire et consensuel, n’a rien d’un acte passif. Les dynamiques de pouvoir dans le BDSM s’exercent à travers un jeu érotique où toutes les parties sont des agents actifs. Comme le souligne Sabrina Maiorano, il est fautif d’associer la soumission érotique consensuelle à la passivité « car les personnes qui ont une préférence pour la soumission ont une part active à jouer dans les scénarios et doivent déployer des compétences spécifiques[85]. » L’adoption du rôle de soumis⸳e se veut un choix intentionnel qui requiert une connaissance approfondie et préalable sur les éléments qui le composent.

La figure de la dominatrice se révèle chez Kloster comme un symbole d’agentivité féminine, et les femmes représentées, même lorsque soumises, ne versent jamais dans l’impuissance. Par exemple, bien que l’une des femmes officières dans Off Duty II[86] gagne visiblement en contrôle[87], la scène représentée suggère qu’elles ont toutes les deux fait preuve de souplesse pour se dévêtir partiellement. Par ailleurs, la laisse gardée par Leda ne restreint que très peu Joanna[88]; elles préservent toutes les deux leur pouvoir de maîtresse face au⸳à la spectateur⸳ice[89]. Compris à travers les prismes du genre et de la sexualité, les binarismes entre la vertu et le vice, la passivité et la virilité se voient critiqués et rejetés par l’artiste. Les femmes qu’elle rencontre et photographie sont possesseures de leur propre désir, et, comme le souligne Califia, elles sont libres de se faire guerrières ou courtisanes[90]. Elles se suffisent à elles-mêmes et aucun homme n’est nécessaire pour combler un manque, car ce manque n’existe pas. L’auteur insiste : « Kloster’s paired women do not seem to be waiting for a man to intrude upon their scene and “complete” it. They are complete unto themselves, lost in sapphic bliss[91]. » Qu’elles figurent comme dominatrices, soumises ou séductrices, leur rôle reste fluide et relève d’un choix conscient, défiant l’oppression des femmes perpétuée par le patriarcat.

2.3 Le donjon BDSM comme lieu bienveillant d’émancipation

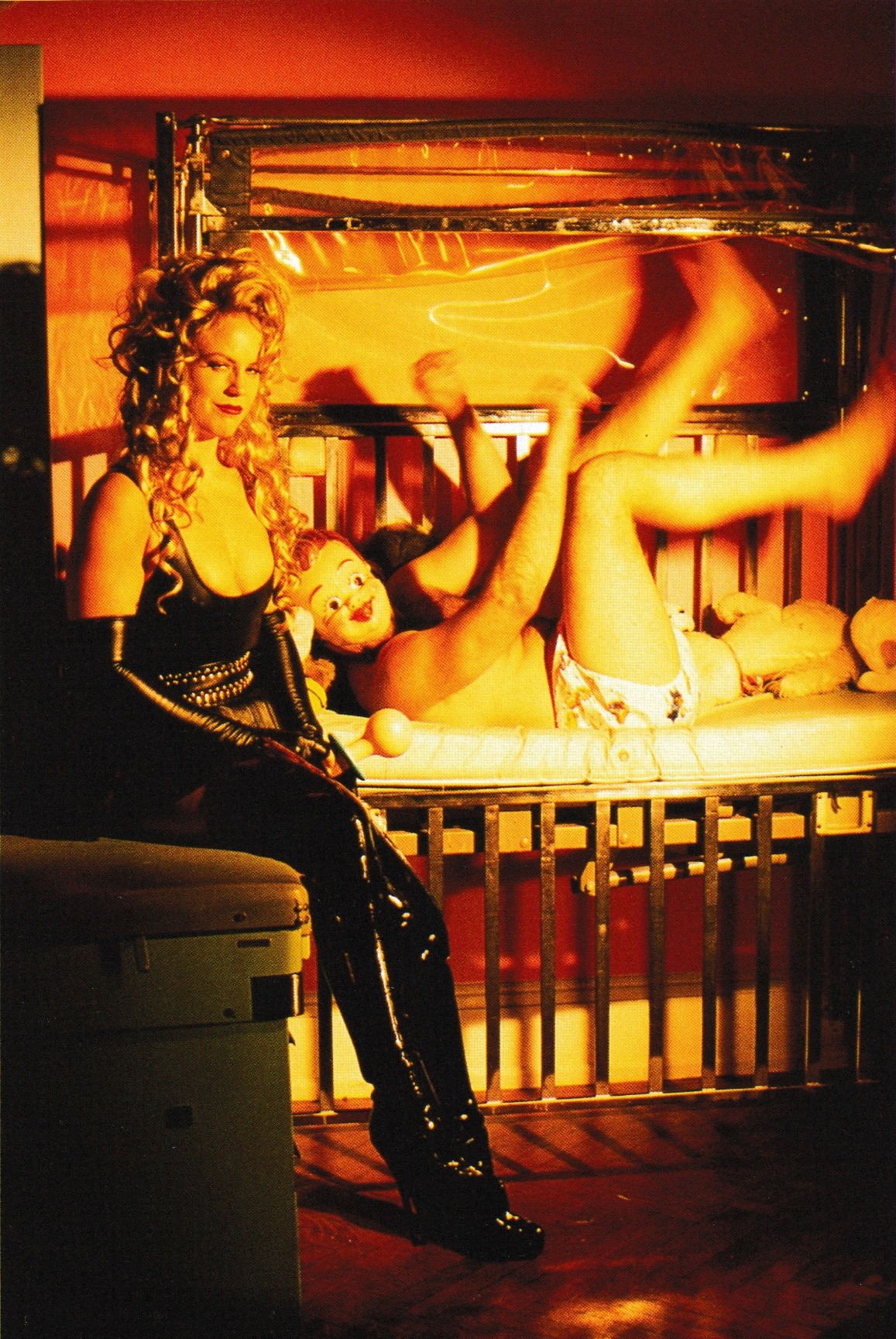

Au moyen de son art, Kloster défie l’ordre sexuel normatif et sa mise à mal de la sexualité des marges. Ses photographies donnent à voir l’existence de communautés alternatives au sein de lieux s’offrant comme des foyers de création, de désir, de plaisir et de libération : les donjons. En vertu d’une recherche de plaisir érotique, ces derniers favorisent la satisfaction de multiples fantasmes et fétiches dans un contexte sain et sécuritaire, en intégrant divers objets, accessoires et costumes, en s’adonnant à des jeux de rôles et de pouvoir, et en explorant des sensations sur différentes zones corporelles[92]. L’artiste s’intéresse aux affects et aux vertus psychologiques du BDSM et semble même en infuser ses photographies, en particulier celles en couleur. Sa maîtrise de la saturation révèle souvent des tons chauds et vifs qui intensifient les scènes, les présentant en quelques sortes plus vives qu’en réalité, à la manière de rêves, de souvenirs ou de fantasmes. Elle partage une telle intention pour sa série photographique Babyland sur les jeux de régression[93], où elle entend mettre l’accent sur la vivacité des sens particulière à l’enfance : « The hyper-real colors of these images echo the intensified nature of childhood sensory experiences. […] Memories, dreams and visions are never again so vivid or so potent[94]. » Dans Bad Kicking Baby (fig. 8), cet usage de la saturation est marquant et la dominatrice et son enfant regardent directement l’objectif, les yeux rivés sur la personne qui les observe comme pour l’accueillir dans un moment de rêverie.

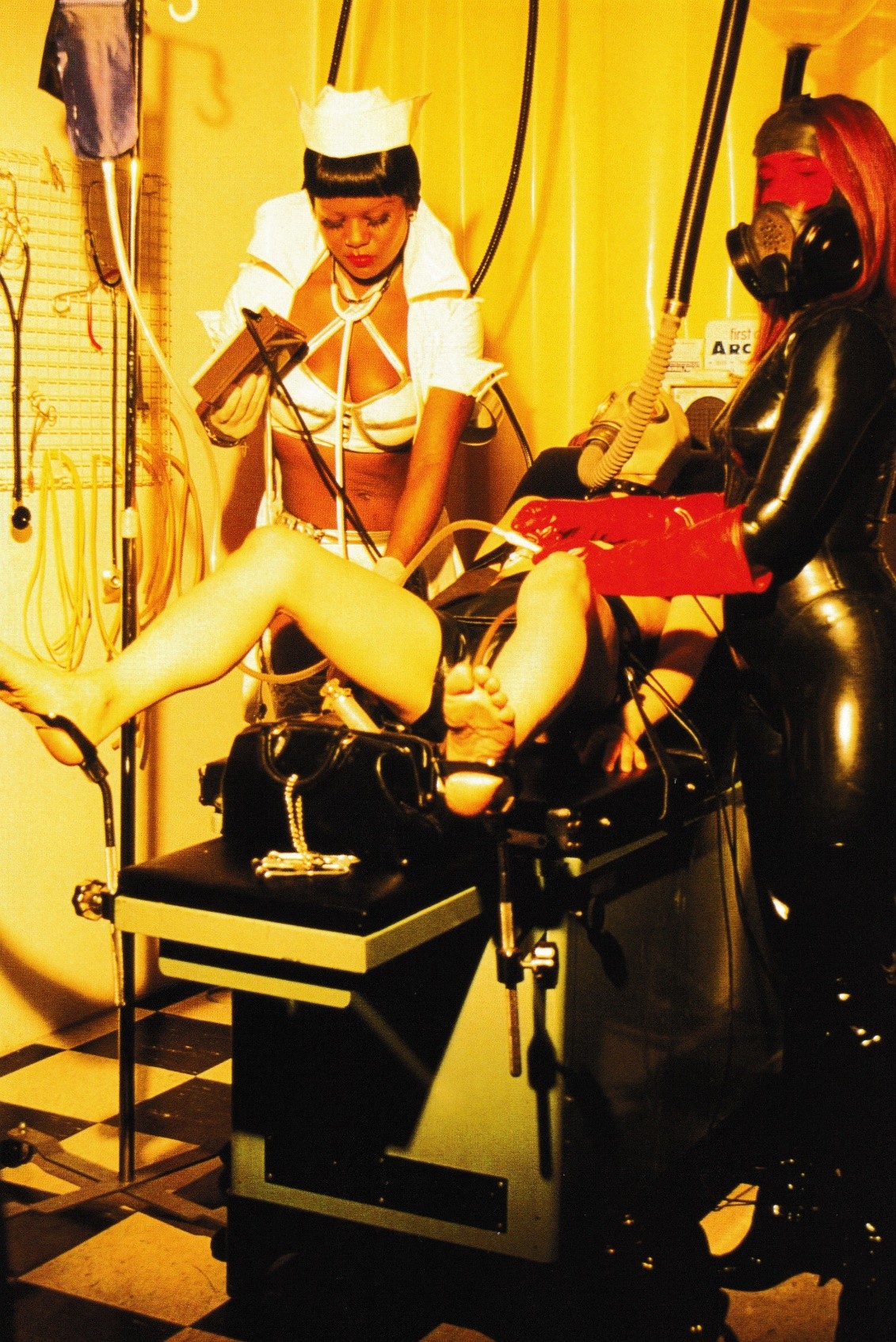

Le contexte bienveillant qui régit ses prises photographiques de scènes BDSM fait implicitement écho à la devise Safe, Sane and Consensual (Sécuritaire, Sain et Consensuel). Sécuritaire, puisque l’ensemble des scènes érotiques photographiées sont mises en pratique, et ce dans les règles de l’art. Même pour une photographie comme Rubber Clinic II at Nutcracker Suite de 1994 (fig. 3) où la scène combine des jeux de limites[95] – en particulier le cock and ball torture et le jeu de respiration –, d’un taux de risque plus élevé, la sécurité physique de l’adepte est assurée par les deux dominatrices professionnelles qui maîtrisent ces pratiques et s’assurent du plaisir érotique de ce dernier. Toutes ses extrémités sont restreintes et tenues immobiles alors qu’il est allongé sur un fauteuil médical, et son confort psychique est préservé puisqu’il se soumet au contrôle de ces deux femmes de sa propre volonté et pour sa propre jouissance, et qu’il dispose de moyens pour signifier un inconfort non souhaité[96].

L’œuvre de Kloster démontre aussi un effort de (re)connaissance envers la diversité inhérente à la scène BDSM, en dehors des principes hiérarchisés de l’ordre sexuel normatif. Par exemple, le recueil photo Doris Kloster: Photographs (1996) exalte des fantasmes tels que le fétichisme du latex (fig. 4), le fétichisme de la chaussure (fig. 5), la suspension (fig. 6), la fessée[97], les jeux de rôle comme celui du policier[98], la double pénétration[99], l’inhalation génitale (fig. 7) et les jeux de régression (fig. 8). De telles expressions de la sexualité contredisent les pratiques d’une sexualité « normale », c’est-à-dire procréatrice, « vanille » et axée strictement sur les organes génitaux. Loin d’être voué à la reproduction biologique, le plaisir s’impose comme la pierre angulaire du BDSM. La quasi-omniprésence de la dominatrice dans les photographies de Doris Kloster implique également une sexualité occasionnelle, sans lendemain, selon les envies et les besoins des client⸱es dans un contexte de travail du sexe en donjon privé. Ces observations suffisent à exposer plusieurs inadéquations entre la sexualité privilégiée par l’ordre sexuel normatif puis la sexualité que produit et met en pratique une société alternative comme celle du BDSM. En fait, la façon dont l’artiste la représente transcende la binarité du cercle vertueux et du cercle vicieux et rejette l’idée de déviance pour montrer qu’il n’est question ni de vertu ni de vice, mais d’une expression érotique émancipatrice et diversifiée.

Conclusion

Why is sex supposed to be invisible? Other pleasurable acts or acts of communication are routinely performed in public – eating, drinking, talking, watching movies, writing letters, studying or teaching, telling jokes and laughing, appreciating fine art.

Pat Califia, Public Sex: The Culture of Radical Sex [100].

En conclusion, la représentation du BDSM dans la photographie de Doris Kloster témoigne d’une transcendance des normes encouragées par l’ordre sexuel normatif en termes de sexualité et d’une valorisation de cette scène érotique comme le lieu d’émergence d’un désir mutuel d’émancipation. À l’encontre des discours tenus par une féministe antisexe comme Andrea Dworkin et par les institutions de la médecine et la psychiatrie qui insistent sur les idées de la déviance et la violence, les communautés BDSM dans les années 1990 se mobilisent de manière croissance pour faire valoir le droit à leurs pratiques saines, sécuritaires et consensuelles. C’est aux termes défendus par les pratiquant⸳es que Kloster s’allie pour créer des représentations qui mettent en lumière leur existence au sein de la société et des sexualités. La vision normative dualiste projetée sur les types de sexualités et les types de relations se révèle ainsi réductrice puisqu’elle tend à la désinformation, à l’exclusion et à l’invisibilisation de tout un ensemble de pratiques alternatives, dépassant le cas du BDSM. En outre, la conception binaire du genre, habitée d’un ensemble de construits patriarcaux et hétérocisnormatifs, a pour effet de minimiser le pouvoir d’agir des femmes dans leur sexualité. De fait, les dominatrices photographiées par Kloster abolissent la volonté patriarcale et incarnent un symbole d’agentivité en rupture non seulement avec l’ordre sexuel normatif, mais encore avec la violence patriarcale. Ces œuvres relèvent ainsi d’une démarche bienveillante et collaborative, et parviennent à incarner un levier identitaire pour les communautés BDSM, en rupture avec les stéréotypes persistants sur les marges de la sexualité. À l’heure actuelle, les sexualités demeurent un enjeu pour les structures dominantes de pouvoir. En prenant l’exemple de leur représentation, il est possible de constater une présence toujours forte de la censure et des débats sur la question. D’après le philosophe français Ruwen Ogien, « dans toutes les sociétés et quelle que soit l’époque, les êtres humains auraient exprimé la même ambivalence à l’égard des représentations sexuelles explicites : attraction et répulsion, désir de voir et de faire voir d’une part, volonté d’interdire de l’autre[101]. » À l’aune de cette observation, il serait pertinent de regarder au-delà de cette ambivalence historique pour se questionner sur le rôle que peut prendre l’art au sein même d’une communauté des marges comme celle du BDSM.

Annexe

Figure 1. Rubin, Gayle (2001). La hiérarchie sexuelle : le cercle vertueux et les limites extérieures [Illustration]. Dans Gayle Rubin, Penser le sexe : pour une théorie radicale de la politique de la sexualité, Marché au sexe (p. 87). Paris : Epel.

Figure 2. Enriquez, Chacha (2024). L’ordre sexuel normatif [Illustration]. Dans Chacha Enriquez, L’ordre sexuel normatif, Sexualités et dissidences queers (p. 29). Montréal : Remue-Ménage.

Figure 3. Kloster, Doris (1994). Rubber Clinic II at Nutcracker Suite [Photographie]. Dans Doris Kloster (1996), Doris Kloster: Photographs (p. 102). Londres : Taschen.

Figure 4. Kloster, Doris (1992). Rubber Lovers, Gallery of Mistresses [Photographie]. Dans Doris Kloster (1996), Doris Kloster: Photographs (p. 18). Londres : Taschen.

Figure 5. Kloster, Doris (1995). Throne Room, Foot Fetish Dreams [Photographie]. Dans Doris Kloster (1996), Doris Kloster: Photographs (p. 55). Londres : Taschen.

Figure 6. Kloster, Doris (1994). Venus with Slave [Photographie]. Dans Doris Kloster (1996), Doris Kloster: Photographs (p. 7). Londres : Taschen.

Figure 7. Kloster, Doris (1993). Accoutrements, Passion Plays [Photographie]. Dans Doris Kloster (1996), Doris Kloster: Photographs (p. 93). Londres : Taschen.

Figure 8. Kloster, Doris (1994). Bad Kicking Baby, Babyland [Photographie]. Dans Doris Kloster (1996), Doris Kloster: Photographs (p. 134). Londres : Taschen.

Références

[1] Michel FOUCAULT, Histoire de la sexualité I : La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 2013 (1976), p. 49.

[2] Ibid., p. 51.

[3] Ibid.

[4] L’expression « diversité sexuelle » désigne dans ce contexte la diversité des pratiques érotiques et sexuelles, et non la diversité sexuelle dans son sens biologique.

[5] Michel FOUCAULT, op. cit., p. 49.

[6] Lauren BERLANT et Michael WARNER, « Sexe en public », Questions de communication, no 33 (septembre 2018), p. 117.

[7] Urs STAHEL (éd.), Darkside I: Fotografische Begierde und fotografierte Sexualität (Photographic Desire and Sexuality Photographed), Göttingen, Steidl, 2008, p. 318 [traduction libre].

[8] Linda Williams est une spécialiste états-unienne en études cinématographiques.

[9] Linda WILLIAMS, Hard Core Power, Pleasure, and the “Frenzy of the Visible”, Berkeley; Londres; Los Angeles, University of California Press, 1999, p. 283.

[10] Le BDSM, anciennement sadomasochisme, SM ou S/M, consiste en un ensemble de jeux érotiques consensuels. Son acronyme rassemble différentes pratiques faisant appel au Bondage et à la Discipline, à la Domination et à la Soumission, puis au Sadisme et au Masochisme. « BDSM » est généralement priorisé pour sa formule plus inclusive, puisque l’acronyme fait référence de manière explicite à la diversité des pratiques et qu’il implique en lui-même une mise à distance de la précédente appellation largement utilisée par la médecine et la psychiatrie pour désigner une pathologie.

[11] En 2024, Sabrina Maiorano, candidate au doctorat en sexologie avec concentration en études féministes à l’Université du Québec à Montréal, rapporte que les échanges BDSM, bien qu’ils soient mieux admis qu’autrefois, restent faussement « associé[s] à la déviance, à la violence et à la maladie mentale. » (Sabrina MAIORANO, « BDSM : une culture du plaisir et du consentement », dans Chacha ENRIQUEZ (dir.), Sexualités et dissidences queers, Montréal, Remue-Ménage, p. 159)

[12] Stephen K. STEIN, Sadomasochism and the BDSM Community in the United States: Kinky People Unite, Londres; New York, Routledge, 2021, 220 p.

[13] Ibid., p. 125-155.

[14] Voir section 1.4.

[15] Les alliées du féminisme prosexe s’opposent à celles du mouvement antisexe auquel se rapporte Andrea Dworkin.

[16] D’ailleurs, l’actualisation du concept de hiérarchie sexuelle effectuée en mars 2024 par Chacha Enriquez dans Sexualités et dissidences queers met en lumière la pertinence toujours criante des travaux de Gayle Rubin.

[17] Stephen K. STEIN, op. cit., p. 162.

[18] Ibid.

[19] Stephen K. Stein est un chercheur états-unien, spécialiste de l’histoire du genre et de la sexualité. Son ouvrage Sadomasochism and the BDSM Community in the United States: Kinky People Unite constitue une référence importante au sujet de l’histoire du développement des communautés BDSM aux États-Unis à partir de la période d’après-guerre jusqu’à aujourd’hui.

[20] Les communautés cuir réfèrent aux groupes d’individus pour qui le cuir occupe une place dans leur style vestimentaire. Parfois limité à une dimension érotique visuelle, ce matériau joue parfois un rôle au sein des pratiques sexuelles. Si la communauté cuir homosexuelle masculine est l’une des plus importantes, elle s’adresse aussi aux hétérosexuel⸱les, aux lesbiennes et d’autres groupes de personnes issues de la diversité sexuelle et de genre.

[21] Stephen K. STEIN, op. cit., p. 125.

[22] Ibid., p. 41.

[23] Ibid., p. 69.

[24] Ibid.

[25] Ibid., 127.

[26] Une scène BDSM est une séance de jeu BDSM, c’est-à-dire un « [m]oment délimité dans le temps où chaque participant adopte un rôle précis dans le cadre d’un jeu [pratique BDSM]. » (Jessica CARUSO, BDSM : Les règles du jeu, Montréal, VLB éditeur, 2016, p. 215)

[27] Pat CALIFIA, Sensuous Magic: A Guide for Adventurous Couples, New York, Richard Kasak, 1993, 183 p.

[28] Stephen K. STEIN, op. cit., p. 5.

[29] L’étymologie respective des termes « sadisme » et « masochisme » renvoie aux œuvres littéraires fondatrices du Marquis de Sade et de Leopold von Sacher-Masoch.

[30] Richard von KRAFFT-EBING, Psychopathia Sexualis : Étude médico-légale avec recherches spéciales sur l’inversion sexuelle, Paris, Georges Carré, 1895, p. 121.

[31] Sigmund FREUD, Trois essais sur la théorie sexuelle, Paris, Gallimard, 1987 (1905), 211 p.

[32] Charles MOSER et Peggy J. KLEINPLATZ, « DSM-IV-TR and the Paraphilias: An Argument for Removal », Journal of Psychology & Human Sexuality, vol. 17, no3-4 (2006), p. 92.

[33] Il convient de préciser que c’est un ouvrage consulté dans ces mêmes domaines à l’international. Sans constituer un outil de diagnostic à lui seul, puisqu’il est fréquemment utilisé conjointement à d’autres documents, il met à disposition une classification globale des troubles de santé mentale reconnus comme tels.

[34] Sabrina MAIORANO, « BDSM : une culture du plaisir et du consentement », dans Chacha ENRIQUEZ (dir.), Sexualités et dissidences queers, Montréal, Remue-Ménage, p. 159.

[35] Ibid., p. 179-180.

[36] Ce qui est considéré de rapport sexuel « normal » selon les normes dominantes établies est expliqué un peu plus tard dans cette section.

[37] Gayle RUBIN, « Penser le sexe : pour une théorie radicale de la politique de la sexualité », dans Judith BUTLER et Gayle RUBIN, Marché au sexe, Paris, Epel, 2000, p. 82.

[38] Ibid., p. 86

[39] Ibid., p. 85.

[40] Le DSM-5 définit un trouble paraphilique comme « tout intérêt sexuel intense et persistant, autre que l’intérêt sexuel pour la stimulation génitale ou les préliminaires avec un partenaire humain phénotypiquement normal, sexuellement mature et consentant. » (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, « Troubles paraphiliques », dans DSM-5 : Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux, Paris, Elsevier Masson, 2015 (2013), p. 891)

[41] Le concept de hiérarchie sexuelle est repris en 2024 sous le terme d’« ordre sexuel normatif » par Chacha Enriquez qui en propose un diagramme actualisé. Dans un souci d’adéquation avec le contexte sociohistorique de l’œuvre de Doris Kloster, la version de Rubin sera donc conservée pour cette étude. Seront toutefois empruntés à Enriquez les termes d’ordre sexuel normatif et de cercle vicieux pour leur caractère évocateur.

[42] Gayle RUBIN, loc. cit., p. 87.

[43] Il faut préciser que les Sex Wars ne s’arrêtent pas strictement qu’à ces deux courants. Les controverses féministes sur la sexualité sont en réalité plus complexes et les arguments plus nombreux que ceux énoncés dans cet article.

[44] Les féministes antisexe sont aussi désignées d’antipornographie ou de radicales.

[45] Dans les années 1970, Andrea Dworkin et Catharine MacKinnon, deux figures emblématiques du le féminisme antisexe, sont mandatées par les gouvernements républicains de Minneapolis et d’Indianapolis pour rédiger un amendement antipornographie en vertu des ordonnances sur les droits civils de ces deux villes. (Christian LICLAIR, Sexually Explicit Art, Feminist Theory, and Gender in the 1970s, New York; Londres, Routledge, 2022, p. 5)

[46] Chacha ENRIQUEZ, « Un projet plus qu’un livre », dans Chacha ENRIQUEZ (dir.), Sexualités et dissidences queers, Montréal, Remue-Ménage, p. 15-16.

[47] Ibid., p. 16.

[48] Nous employons le terme de « travail du sexe », mais le terme de « prostitution » se prête davantage au point de vue des féministes antisexe.

[49] Que ces activités tiennent d’un cadre volontaire ou non, cette position féministe reste la même.

[50] Andrea DWORKIN, Woman Hating, New York, Penguin Group, 1974, p. 73.

[51] Ibid., p. 183.

[52] Ibid., p. 183-184.

[53] Ibid., p. 153.

[54] Pat CALIFIA, « Feminism and Sadomasochism », dans Public Sex: The Culture of Radical Sex, San Francisco, Cleis Press, 2000 (1994), p. 3-4.

[55] David Le Breton, Anthropologie de la douleur, Paris, Éditions Métailié, 2012, p. 139.

[56] Ibid.

[57] Dossie EASTON et Janet HARDY, L’art de se soumettre, Noisy-sur-École, Tabou, 2007 (2001), p. 131.

[58] La douleur n’est pas conditionnelle à toutes les pratiques BDSM. La cinéaste, écrivaine et pratiquante BDSM française Gala Fur, le précise d’ailleurs dans sa définition de la douleur : « La douleur n’est cependant pas un stimulus indispensable au masochiste qui vibre surtout à la crainte de la punition. » (Gala FUR, Dictionnaire du BDSM, Paris, La Musardine, 2016, p. 93)

[59] Richard von KRAFFT-EBING, op. cit., p. 121.

[60] AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, « Sadisme sexuel », dans DSM-III : Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux, Paris, Elsevier Masson, 1983 (1980), p. 298.

[61] Richard von Krafft-Ebing et Sigmund Freud ont tous les deux conçu le sadisme et le masochisme comme des entités complémentaires.

[62] Ce dernier est communément appelé le Marquis de Sade.

[63] Gilles Deleuze, Présentation de Sacher-Masoch : le froid et le cruel, Paris, Éditions de Minuit, 2019 (1967), p. 13.

[64] L’historien français Bernard Michel, dans sa biographie sur Sacher-Masoch publiée en 1989, souligne d’ailleurs cette méconnaissance du romancier dans l’histoire : « Les histoires de la littérature allemande l’ignorent, les Polonais connaissent à peine son nom. Il ne surgit qu’accessoirement du détour des pages d’une histoire intellectuelle de l’Autriche. » BERNARD, Michel. Sacher-Masoch : 1836-1895, Paris, Robert Laffont, 1989, p. 7.

[65] Gilles DELEUZE, Présentation de Sacher-Masoch : le froid et le cruel. Paris, Les Éditions de Minuit, 2007 (1967), p. 31-32.

[66] Ibid.

[67] Ibid., p. 66-67.

[68] Ibid., p. 28.

[69] Dans une volonté de prise de distance avec le discours pathologisant de la psychiatrie qui a abondamment usé du terme « sadomasochisme », l’acronyme actuel est généralement préféré par les pratiquant⸳es. De plus, l’ajout de lettres reflète de manière plus explicite la pluralité des échanges pratiqués.

[70] SAMOIS (dir.), Coming to Power: Writings and Graphics on Lesbian S/M, Boston, Alyson Publications, 1981, p. 3.

[71] Dossie EASTON et Janet HARDY, op. cit., p. 23.

[72] Ces rôles sont fluides, c’est-à-dire qu’une personne soumise peut changer de rôle au cours de l’acte, et vice-versa.

[73] Dossie EASTON et Janet HARDY, op. cit., p. 30.

[74] Sabrina MAIORANO, loc. cit., p. 172.

[75] Dossie EASTON et Janet HARDY, op. cit., p. 24.

[76] Son œuvre sur le BDSM fait office d’une première exposition individuelle cette même année à Boston.

[77] Doris Kloster est co-fondatrice et directrice éditoriale du magazine FAD de 1986 à 1996. Jusqu’à aujourd’hui, elle jouit d’une pratique artistique multidisciplinaire et de différents mandats de commissariat d’exposition sur la scène internationale.

[78] Doris KLOSTER, Doris Kloster’s Demimonde: A Visual Exploration of Fetish, New York, Thunder’s Mouth Press, 2002, p. 5.

[79] L’introduction de cette version illustrée du roman est rédigée par Jean-Jacques Pauvert, soit le tout premier éditeur du roman de Pauline Réage.

[80] Pat CALIFIA, « Envisioning Desire », dans Doris KLOSTER, Forms of Desire, New York, St. Martin’s Press, 2000, p. 11.

[81] Lauren BERLANT et Michael WARNER, op. cit., p. 117.

[82] Doris KLOSTER, Doris Kloster’s Demimonde: A Visual Exploration of Fetish, New York, Thunder’s Mouth Press, 2002, p. 10.

[83] Andrea DWORKIN, op. cit., p. 184.

[84] Ibid.

[85] Sabrina MAIORANO, loc. cit., p. 189-190.

[86] Pour l’œuvre Off Duty II (1993), se référer à Doris KLOSTER, Doris Kloster: Photographs, Londres, Taschen, 1996, p. 115.

[87] La prise de contrôle de la femme officière de gauche se remarque par l’arme à feu qu’elle plante dans la bouche de sa collègue, la prise qu’elle maintient au bout de son sein, et son strap-on qui pointe vers cette dernière, agenouillée à ses pieds.

[88] Toutes les deux ont un air confiant et regarde droit devant l’objectif. Pour l’œuvre Leda with Joanne on Leash (1994), se référer à Doris KLOSTER, Doris Kloster: Photographs, Londres, Taschen, 1996, p. 33.

[89] La photographie appartient à la série photographique « Gallery of Mistresses ».

[90] Pat CALIFIA, loc. cit., p. 13.

[91] Ibid., p. 14.

[92] Ces éléments font d’ailleurs tous partie du cercle vicieux de l’ordre sexuel normatif. (fig. 2)

[93] Les jeux de régression désignent des « jeu[x] de rôle qui consiste[nt] à agir comme une personne substantiellement plus jeune que soi. » (Jessica CARUSO, op. cit., p. 210)

[94] Doris KLOSTER, Doris Kloster: Photographs, Londres, Taschen, 1996, p. 10-11.

[95] Les jeux de limites sont communément appelés edge play et désignent des pratiques avec un taux plus ou moins élevé de risques.

[96] À cet effet, plusieurs mesures sont considérées dans les communautés BDSM pour assurer le déroulement sécuritaire et consensuel des échanges. Le safeword en constitue un moyen reconnu, reposant sur la prédétermination d’un mot dont tous les participant⸱es à la scène peuvent user en cas d’inconfort. La mention de ce mot signifie à tous⸱tes d’arrêter systématiquement l’acte, et la raison de l’inconfort peut ensuite être discutée dans un souci d’écoute et de prévention. Dans le cas où il n’est pas possible pour tous⸱tes de parler, comme pour le soumis dans un jeu d’asphyxie, il est aussi commun de choisir un geste servant à cette même fin.

[97] Voir l’œuvre Paddling (1993) dans Doris KLOSTER, Doris Kloster: Photographs, Londres, Taschen, 1996, p. 82.

[98] Voir les œuvres Paddling (1993) et Double Duty (1993) dans Ibid., p. 82-83.

[99] Voir l’œuvre Double Duty (1993) dans Ibid., p. 83.

[100] Pat CALIFIA, « Public Sex », dans Public Sex: The Culture of Radical Sex, San Francisco, Cleis Press, 2000 (1994), p. 46.

[101] Ruwen OGIEN, La liberté d’offenser : le sexe, l’art et la morale, Paris, La Musardine, 2007, p. 12.